【理响交大】机电师生同台诠释“两路”精神新内涵

日期:2025年11月18日 15:02作者:机电学院编辑:机电学院审核人:刘建新点击量:

重庆交通大学2025年“理响交大”微宣讲比赛决赛于11月16日下午成功举行。机电与车辆工程学院师生表现优异,教师组张芷僮、学生组徐嘉璐与莫春秀均荣获二等奖,展现了学院在理论宣传和思想政治工作方面的扎实成效。

本次比赛自启动以来,经过初赛严格遴选,最终有6支学生团队和6支教师团队晋级决赛。机电学院师生在比赛中发挥出色,凭借扎实的理论功底和生动的表现形式,从众多参赛者中脱颖而出。

师生同心:讲台舞台共谱华章

在教师组比赛中,张芷僮老师以“科技报国”为主题,深刻诠释了“两路”精神的当代价值。“当年的筑路先辈们,在世界屋脊的极端恶劣环境中,以'甘当高原铺路石'的五道班精神,逢山开路、遇水架桥,创造了人类交通史上的奇迹。他们面对的是悬崖峭壁,我们面对的是技术封锁;他们用十字镐、手锤和铁锹,我们驾驭数据、代码和算法。时代迥异、工具有别,但那份万里徒步踏勘的韧劲,那种背女出征的革命担当却跨越时空,照亮你我!”他的宣讲紧扣机电学科特色,将专业发展与时代使命有机结合,展现了新时代高校教师的育人初心和使命担当。

“张老师的宣讲让我深刻认识到,作为机电学子,我们的专业学习不仅关乎个人发展,更与国家需要紧密相连。”2024级车辆工程专业学生徐晶若在观看比赛后表示。

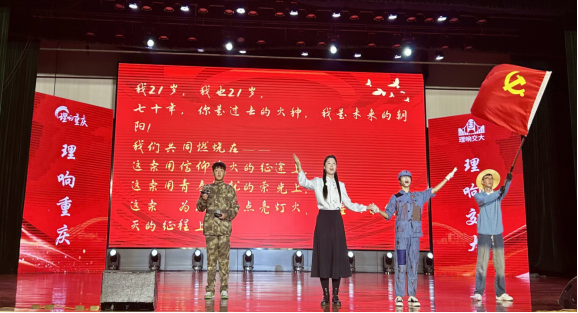

学生组赛场上,徐嘉璐、莫春秀同学的创意作品《路的对望》构建了一场跨越七十年的青春对话。该作品通过舞台艺术形式,将1954年的筑路战士与2024年的交大学子置于同一时空,两位21岁的青年在不同时代背景下展开对话。作品巧妙融入了黄彦钧团队研发外骨骼机器人的真实故事,以及易志坚教授沙漠土壤化研究的重大成果,展现了从传统“筑路”到现代“智路”的创新发展。

创新表达:理论宣讲的多元呈现

在表现形式上,机电学院师生作品各具特色。张芷僮老师的宣讲注重理论与实践结合,通过具体案例将抽象理论转化为生动实践;学生组的《路的对望》则运用灯光、音乐等艺术手段,以跨越时空的对话形式,将过去、现在和未来紧密连接在一起,增强了感染力。两个作品虽表现手法不同,但都紧扣学院专业特色,实现了理论宣讲与专业特色的深度融合。

“当听到‘你们铺就的不只是路,是信仰;我们接过的不仅是使命,是荣光’这句台词时,我深受震撼。”2025级电气工程专业赵泽林同学分享观赛感受时说,“这种创新的表达方式,让我对‘两路’精神在新时代的意义有了更深刻的理解。”

党委副书记林兴冬在观摩比赛后表示:“这些创新实践充分证明,理论宣讲正在突破传统模式,呈现出更加多元的形态。我认为,无论是教师的理性阐释还是学生的艺术表达,都在共同构筑立体丰富的'两路'精神诠释体系,这充分展现了我院师生在理论传播方式上的创新探索和育人成效。”

学院荣誉:优秀组织彰显整体实力

值得一提的是,机电学院凭借出色的组织工作和突出的比赛成绩,荣获本次比赛的“优秀组织奖”。这一荣誉不仅是对参赛师生个人表现的肯定,更是对学院理论宣传工作和学生思想引领方面整体实力的充分彰显。

学院党委书记刘建新在总结时指出:“本次比赛充分展现了我院师生在理论学习和宣传方面的创新活力。张芷僮老师的宣讲立足专业、紧扣时代,学生组的作品创意独特、情感真挚,他们都用各自的方式深刻诠释了‘两路’精神的时代价值。”

刘建新书记进一步强调:“理论宣讲不仅要‘说得对’,更要‘说得活’、‘说得进心里’。希望全院师生以此次比赛为契机,继续探索理论宣传的新形式、新方法,让党的创新理论在机电学院落地生根、开花结果。”

舞台上的对话已然结束,但现实的传承仍在继续。当21岁的筑路战士与21岁的交大学子隔空相望,当讲台上的教师与舞台上的学生共同发声,我们看到的是精神的火炬在一代代人手中传递。

“这条路,我们接棒!”——这是机电学院师生共同的心声。在从“铺路石”到“创新者”的转变中,机电与车辆工程学院师生正以扎实的专业基础和创新的表现形式,书写着“两路”精神的新篇章。

【关闭】